訪古探幽 鼓嶺有條“團結渠”

2024-06-05 16:23:06 來源:福州晚報 作者:李善旺 【字號 大 中 小】

那天走山看水,在路過鼓嶺的恩頂村思洋垱舍人溪水壩時,發現水壩邊引水渠口的水泥蓋板上隱約有字跡。經過清理,那字非常清晰:“團結渠。恩頂水庫。”

奇怪,印象中這條水渠是早于恩頂水庫很多年建好的,怎么落款會是很后來的恩頂水庫呢?恩頂水庫位于鼓嶺國家級度假區恩頂片區,東依麒麟山,西連青鵝山,南鄰筆架山,北靠五臺山,是個四面環山的水庫。

這個“五臺山”也有意思。過去我在舍人溪水壩邊的寺廟遺址上,發現一些帶有銘文的古磚。由于歲月侵蝕,字跡斑駁,有點像是“五寺山”三個字,還以為這座山上曾經有五座寺。幾年后,又在寺廟遺址里發現了一塊字跡較為清晰的古磚,上面的銘文又不像是“五寺山”。我好奇地多方打聽,在文史愛好者的幫助下,辨認出古磚上的銘文為“五臺山”——多年的困惑終于解開。

福州城區的烏山有五臺山,據清郭柏蒼《烏石山志》載:“王審知始創‘文殊臺’,并東中南北四臺,名曰‘五臺山’。”閩清縣也有五臺山,是古時有人覺得像山西的五臺山,便稱之“五臺山”。從鼓嶺恩頂村思洋垱古磚上的銘文“五臺山”,可以推測這損毀的寺廟可能是五臺山寺。依據“寺為山名,山為寺名”,可知鼓嶺或許也有一座五臺山。

話說恩頂水庫,不得不說她與登云水庫如同姐妹般的關系。據福州第二化工廠的《二化簡史》所述:“在上世紀50年代,福州東部郊區為了保障農田生產,在登云村修建登云水庫。由于當時的登云水庫來水量與蓄水量達不到有效灌溉,近郊山坡地時有受旱。福州市水利部門為了解決東北郊地區大片耕地灌溉水源問題,啟動跨流域引水工程。”另據福州《郊區水利史略》載:“福州市水利部門配合省水利大隊的灌溉工程規劃要求,在白眉溪流域上游興建恩頂水庫,放水口設在庫內,經輸水隧洞,將徑流引至東北郊的桑溪蓄入登云水庫。”

桑溪原名“雙溪”,因有兩條溪水發源自恩頂村青鵝山,流至登云村而得名。后因“雙”和“桑”諧音,“雙溪”傳為“桑溪”,其地亦稱“桑溪里”。此地山水靈韻,為漢時閩越國國君無諸“流杯宴集”之處,稱為“曲水流觴”。這曲水流觴的韻事比東晉永和九年(353)紹興王羲之的蘭亭禊游流觴早了550余年。至唐末五代,閩王王延鈞與王后陳金鳳依然在桑溪修禊,民國《閩侯縣志》記載:“金鳳偕后宮雜衣文錦列坐水次,流觴娛暢,窮日以返。沈麝之氣,環佩之響,燎炬之光達于遠近,途中絲竹管弦繽紛奏和,清音入云,觀者塞道不能前。”

嶺下的登云村與嶺上的恩頂村因登云道而聯通,這一帶自古農事繁忙,清魏杰寫有《上巳日桑溪流觴》曰:“雨足郊原農事忙,桑溪有客到流觴。崇山峻嶺翠屏列,修竹茂林青蓋張。淺水雙流浮綠鴨,危機四座飲鵝黃。籌教童子參差換,杯許騷人次第嘗。酣醉共須拼酩酊,狂歌直欲詠滄浪。登云路迥神仙渺,修禊亭開草木香。躋勝題碑書道左,紀游勒石枕溪旁。幽懷漫把興衰感,自在壺中日月長。”又有《登云道上口占》曰:“夜靜歸家晚,徘徊古道中。嶺云迷嶂月,村犬吠林風。雁唳驚秋暮,農歌樂歲豐。山鄉無漏鼓,北斗已橫空。”

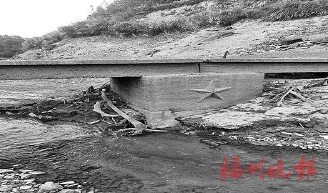

水源充沛的白眉溪發源于宦溪鎮鵝鼻村至捷坂一帶的高山,流經恩頂村思洋垱,與舍人溪匯合后,自北向南流往馬尾閩安的邢港,匯入閩江。1970年,從恩頂引水登云水庫工程動工,據福州《郊區水利史略》載:“為了引水工程的修建,方便建筑物資的運輸,從鼓嶺半山公路開挖一條至嶺頭門—壩區—恩頂茶場,長達8公里多的道路。”此后,人們上下山就多了一條捷徑。為了山民出行與壩區修建的方便,在麒麟山西面與五臺山東面的溪谷之間修建了一座橋梁,橋梁上還有五角星標志。

輸水隧洞進水口起自筆架山的“沒頭佛”小廟遺址邊。參與工程修建的有指揮部人員、技術人員、打洞兵連隊、民工、生產大隊人員、恩頂茶場知青等,大家團結協作,在地形復雜的山谷中共建渠洞。

由于引水工程在深山之中,參與建設的打洞兵連隊駐扎在思洋垱西面山坡的營地上,在營地的下方還開辟有一個籃球場。民工則挨著山坡壘石搭建起數間石寮以供居住。

山區自然環境惡劣,冬季寒風凜冽,谷澗溪水冰冷刺骨,隧洞陰暗潮濕;春季陰雨綿綿,洗曬的衣物數日都無法干透,濕冷更使許多工人患上風濕病。而炎炎夏日,工人們不僅要遭受蟲蛇的叮咬,還要經受臺風威脅以及短時強降雨帶來的山洪災害,只有涼爽的秋天,才是適合建設的季節。

打洞兵有三個連隊,分別負責前洞、支洞和后洞。經過三班制打洞施工,1973年12月,一條從東向西長達1770米的筆架山至嶺頭門引水隧洞全洞竣工。1974年,在五臺山左側的白眉溪與右側的舍人溪攔溪筑壩2座,將兩條溪水引入近千米長的渠道中。在五臺山與筆架山之間的山谷中砌石筑起高3米、寬1米多、長百米的架空渡槽,將水注入隧洞;又在筆架山山谷攔溪筑壩將溪水從筆架山支洞引入隧洞。

由于上世紀六七十年代的登云村與恩頂村合并為團結生產大隊,引水渠又是大家團結協作的見證,故將此渠命名為“團結渠”。聽恩頂村老村主任講述,當時渠首還寫有“自力更生,艱苦奮斗”的標語,今已不見。

團結渠共攔集周圍諸山9.85平方千米天然徑流,經輸水隧洞通過發電站發電后匯入登云水庫。登云水庫總庫容量達333萬立方米,有東、西兩主渠道,東干渠長7公里,西干渠長4公里,全長11公里;主要支渠4條,總長10公里。恩頂水庫來水按當年規劃灌區范圍為臺江(今岳峰鎮)、鼓山、新店3個鄉16個自然村和泉頭、華僑兩個農場,以及北郊畜牧場、省農科院。除此之外,部分還向福州東部鐵路單位、福州第二化工廠等提供工業用水。

據了解,恩頂水庫大壩的建設可謂一波三折。1972年底,恩頂水庫大壩破土動工,但在1974年1月,由于有關部門對恩頂水庫壩型問題沒有取得一致意見,壩區樞紐工程暫緩。1985年,恩頂水庫大壩復建,不久又因資金不足、壩型方案選擇、地質復雜等原因再次停建。1993年4月,恩頂水庫大壩再次復建,直到2000年1月,恩頂水庫終于竣工。

水為民利,道為民便。團結渠的建成,為福州市東北郊一帶增辟了水資源,為農業生產和經濟發展創造了良好的條件。隨著城市化的發展,恩頂來水從農業和工業用水變成了滋養福州城市綠肺的源頭活水。如今嶺上的恩頂水庫與嶺下的登云水庫,已然成為鼓嶺國家級旅游度假區里兩顆璀璨的明珠。

壩區五星標志橋梁

“團結渠”刻字

福瑞龍拜年視頻

福瑞龍拜年視頻  晉安區全面啟動災后精細化市容整治

晉安區全面啟動災后精細化市容整治  火熱軍營 精彩人生

火熱軍營 精彩人生  石牌村開啟“以歌治村”新篇章

石牌村開啟“以歌治村”新篇章  福見 ·二十四節氣 雨水

福見 ·二十四節氣 雨水  《我是黨員,我在》

《我是黨員,我在》