軟木逢春 古厝生輝——“3820”戰略工程實施30周年成就展大型軟木畫屏風《閩都古韻》創作歷程

2022-09-28 15:23:49 來源:福州新聞網 作者:朱榕 楊瑩 鄒家驊 陳暖 【字號 大 中 小】

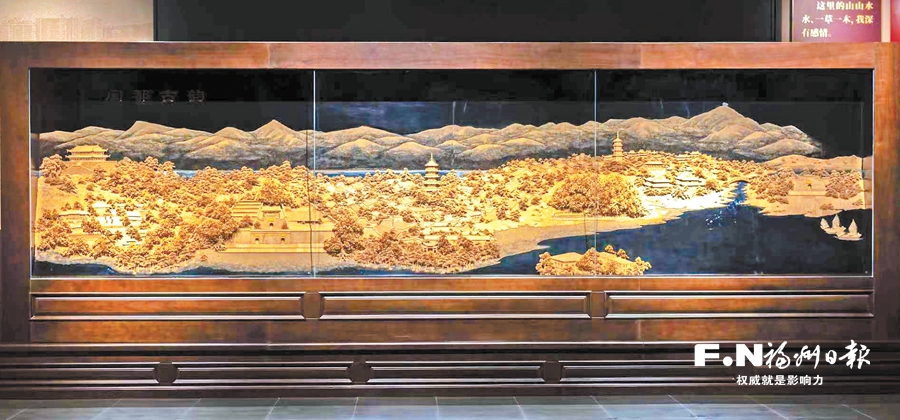

三山鼎峙,兩塔聳立,一水橫流,榕蔭滿城,“三山兩塔一條江”的城市格局中,星羅棋布著各具個性又有閩都文化共同特性的福州古厝。

這是“3820”戰略工程實施30周年成就展中引人注目的一件藝術創作——大型軟木畫屏風《閩都古韻》。作品正面為“三山兩塔一條江”和燦爛瑰麗的福州古厝,背面為習近平總書記所作《〈福州古厝〉序》,長14米、高約2.7米,是迄今世界上最大的軟木畫屏風。

軟木畫的創作者陳君錕是全省兩位軟木畫省級代表性傳承人之一,師從國家級軟木畫大師、軟木畫第二代傳承人吳學寶。

近日,記者專訪了陳君錕,了解《閩都古韻》的創作歷程。

大型軟木畫屏風《閩都古韻》。記者 陳暖 攝

大型軟木畫屏風《閩都古韻》。記者 陳暖 攝

作品揭秘

全景呈現古厝神韻

數萬刀刻熔鑄匠心

習近平總書記在《〈福州古厝〉序》中指出,“古建筑是科技文化知識與藝術的結合體,古建筑也是歷史載體”。具有地方特色的非遺技藝,是群眾智慧和文明的結晶,軟木畫更是福州人獨創的雕畫結合的“奇畫”。非遺和福州古厝兩大文化遺產“跨界結合”,會擦出怎樣的藝術火花?

軟木畫屏風《閩都古韻》,是陳君錕的一次“求解”。

跟隨目光神游于軟木畫的精微世界:遠處,山影淡淡,“第一樓”鎮海樓重樓飛檐,坐鎮福州歷史文化中軸線;近處,有著“萬國建筑博物館”美譽的煙臺山和“千年榕樹王”的青青樹影隔江相望;畫面中景位置,萬木蔥蘢之間,塔寺林立,古厝列布;開元寺的鐵鐘,遠遠地敲響,三坊七巷連綿的黛瓦和高昂的馬鞍墻下,藏著半部“中國近現代史”;林則徐紀念館、昭忠祠、戚公祠等莊嚴軒昂,向我們訴說民族英雄救亡圖存的悲壯往事……在福州軟木畫“以小觀大、縮龍成寸”的藝術呈現下,福州城山城相依、山水環抱、古厝林立,透著幽幽古韻。

在這幅作品中,陳君錕團隊不僅巧妙地融合中國畫的留白寫意與軟木畫的繁復立體,達到恰好的平衡,還運用圓雕、浮雕、透雕等多種技法,讓作品呈現遼遠宏闊、莊重典雅又栩栩如生的韻味。

軟木畫融合千景百態,卻只有一種顏色——木頭的本色。保留軟木本身的質感和美感,成就軟木畫沉靜素雅的藝術神韻。

陳君琨表示,軟木畫選材嚴格,以進口栓皮櫟樹的栓皮層為原料,木料的質地、肌理、顏色等都影響軟木畫的效果呈現,2噸原木料常常僅能選出約50公斤用料。選料上,他通過土黃、白、黑等木料本身色差,展現明暗透視關系和立體感;藝術呈現上,抓住建筑最有特色的神韻,如鎮海樓的重檐歇山頂、三坊七巷的馬鞍墻、烏塔和白塔的“官帽式”塔頂等,讓人一望即知。

軟木畫擅于刻畫古建筑,但要將福州山水、眾多古厝、林木盡融一卷,并做到疏密有致、繁簡得當、虛實相生,卻非易事。“表現山水是傳統中國畫的專長,軟木畫將其布局章法、意象造型等加以巧妙借鑒轉化,采取國畫的散點透視法,將仰視、俯視、平視、遠觀、近取等視角結合,擺脫視角和空間限制,解決了‘山形地勢互相遮擋、無法窺得全貌’的問題。”陳君錕說,師法國畫,既忠實還原山水城郭等格局,又能在古厝細節處渲染入微。

觀眾在欣賞《閩都古韻》時,視角轉換間,往往有步移景異的奇異感受,仿佛行走在立體的“清明上河圖”中。

《閩都古韻》中的烏塔。記者 鄒家驊 攝

《閩都古韻》中的烏塔。記者 鄒家驊 攝

這幅迄今為止最大長卷屏風的創作,歷時6個多月。1月初審定初稿后,很快迎來春節,陳君錕和14名工作室的老師傅連續4個月“兩班倒”趕制軟木畫,幾乎把家安在位于晉安區新店鎮的西園軟木畫非遺基地。

正月初一,城里爆竹聲聲,軟木畫基地又迎來日夜交替的一天。燈光下,頭發花白的老藝人各自踞住一方案臺,如老僧入定,以極致的耐心對待刀下或薄如蟬翼或細若琴弦的軟木。刻刀在手中仿佛有了生命,平凡的軟木化作栩栩如生的葉片、瓦片、欄桿、小橋等,乏了就站起來走動幾圈,餓了就吃塊點心,直到天亮時另一班藝人來接手。

“這樣日夜輪替的加班,很久沒有過了,老師傅都六七十歲了,就怕他們身體吃不消。”陳君錕說。凌亂的工作臺上,油鹽醬醋的空瓶,是那段忘我工作日子的印記。

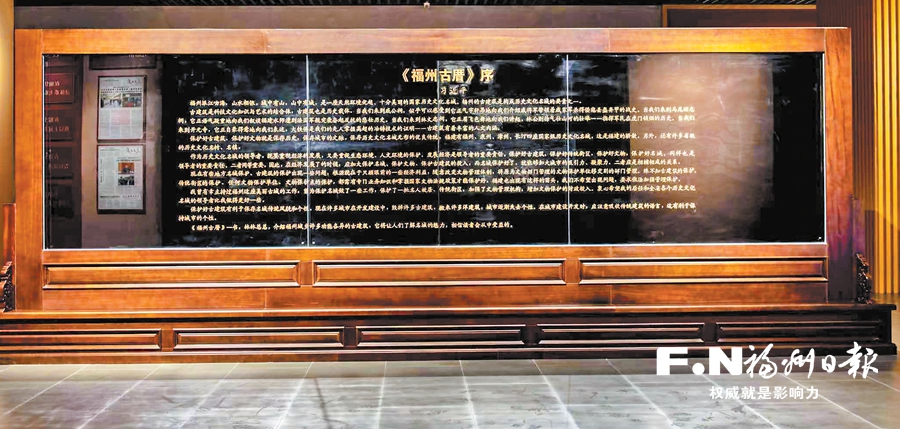

軟木畫屏風的另一面是900多字的《〈福州古厝〉序》,一筆一畫均由軟木雕刻而成。“很多字體筆畫是分離的,我們先雕刻出數千的小零件,最后統一在漆板上定位、組裝、調整,包括字體、段落的排布、間距等。”陳君錕說。

大漆的黑被譽為“最正的黑”,在燈光的映照下,淡金的軟木“小楷”凸顯于獨特的大漆肌理上,字體穩健舒朗、雍容自如,仿佛一個個字“站”了起來。大漆和軟木畫之間的這場“對話”,為其注入全新的藝術生命。

為了避免軟木畫屏風在搬運中受損,“化整為零”再“化零為整”的思路貫穿作品創作全程——團隊在工作室完成樹木、亭臺、古厝等部件,運到展館內,先在漆板上定位,再將半成品的組件在漆板上組合、調整,最終一點點展現全貌。

軟木畫是微縮藝術,其藝術魅力正來源于“以小見大、縮龍成寸”的精致,而這些都由藝人一刀刀地雕鏤、一寸寸的光陰熔鑄而成。180多個日夜,作品所用到的覆瓦、各種形態的葉片不計其數,更沒人說得清,是經歷了幾萬次刀刻,才有了這枯木的“浴火重生”。

《閩都古韻》中的鎮海樓。記者 鄒家驊 攝

《閩都古韻》中的鎮海樓。記者 鄒家驊 攝

匯聚文史專家智慧

彰顯閩都文化魅力

如何在畫面中濃縮福州古厝和閩都特色?這離不開藝人的匠心雕琢,更離不開對閩都文化的準確把握和理解。

《閩都古韻》是藝術家、文史專家等集體智慧的結晶。在初稿設計階段,陳君錕同市工信局工藝處負責同志、文史專家多次磋商,前后進行了七八次專家論證,以及兩次較大修改。

榕樹是福州的市樹。相傳宋太守張伯玉編戶植榕,街頭“綠蔭滿城,行者自不張蓋”。在福州工作期間,習近平總書記強調,要多植榕樹,體現榕城風貌和歷史名城特點。他大力推進“綠化福州”工作,帶頭植樹。如今,四季常青的榕樹已融入福州城市肌理,市區現存1600多株古樹名木中,近半是榕樹。

選擇哪棵榕樹作為代表,曾引發專家討論。南門兜古榕,地處福州中軸線,是福州人心中的“地標榕”,歸來游子遠遠望見城門的大榕樹,就有“到家了”的親切感。森林公園的“榕樹王”則有近900年歷史,樹高20多米,冠幅約1300平方米,可納千人于樹下。最終,“榕樹王”因歷經風雨,見證福州的植榕護榕傳統和古城變遷,歷史底蘊深厚,生動呈現榕樹“獨木成林”的特性勝出。

此外,初稿僅展現閩江北岸的古城格局,專家認為,曾匯聚十七國領事館和代辦處的福州煙臺山,見證了清末五口通商的歷史,也應在作品中占據一席之地。將南臺島納入古城,也體現福州古厝的歷史延續性。聽取專家建議后,陳君琨選擇第一個落地煙臺山的美國領事館作為煙臺山近代建筑群代表。

經過兩處修改,千年榕樹王和煙臺山隔著一條閩江,南北相望,閩都文化長河也在此完成延續。

屏風背面的《〈福州古厝〉序》。記者 陳暖 攝

屏風背面的《〈福州古厝〉序》。記者 陳暖 攝

難忘往事

守護古城格局

推動古厝新生

位于作品背面的《〈福州古厝〉序》,是2002年時任福建省省長的習近平為福建人民出版社《福州古厝》一書撰寫的序言。

這篇關于文化遺產保護的重要文章,對于保護好古建筑、保護好傳統街區、保護好文物、保護好名城、保護好自然遺產,對于大力倡導熱愛文化、珍惜文化的情懷,對于我們更好傳承文明、增強文明自信,具有重要而深遠的意義。

習近平總書記高度重視歷史文化名城保護工作,在福州工作期間,提出許多前瞻性思想理念,推動一系列開創性探索實踐,為賡續閩都文化的“根”與“魂”奠定堅實基礎。

20世紀80年代末90年代初,林覺民故居一度面臨拆除。得知此事,1991年3月10日,時任福州市委書記習近平主持召開福州市委市政府文物工作現場辦公會,決定對林覺民故居進行保護和修繕,并議定了加強文物保護工作需要辦好的7件實事,由此衍生出惠及長遠的“四個一”機制——成立一個文物局、一支考古隊,增加文物部門一顆“印”,每年安排文物修繕經費100萬元。福州文物保護事業掀開嶄新一頁。

此后,福州在全國率先制定歷史文化名城保護管理條例,先后保護修復林則徐系列遺跡、閩王祠、華林寺、琉球館等一批名勝古跡。

2021年3月24日,習近平總書記再次來到三坊七巷,步行察看南后街、郎官巷,參觀嚴復故居,再度向福州人民深情囑托:保護好傳統街區,保護好古建筑,保護好文物,就是保存了城市的歷史和文脈。對待古建筑、老宅子、老街區要有珍愛之心、尊崇之心。

保護文物,功在千秋;牢記囑托,繼往開來——

“一個局”得到優化提升,福州在全國大中城市中第四個單獨設立文物局;

“一顆印”的精神內涵在延續,福州堅持城建項目“要動工,必考古”,保護了一批地面、地下遺存;

“一支隊”的戰斗力在不斷增強,去年福州培訓、考核、甄選出92名合格工匠,并成立福州市文化遺產保護專家庫,已有129名專家入庫;

當年的“一百萬元”經費,2022年已增至1300萬元。

近年來,福州高質量開展文物保護工作。目前,全市共有4783處不可移動文物,其中全國重點文物保護單位25處、省級文物保護單位136處,形成包括歷史文化名城名鎮名村、歷史文化街區(風貌區)等在內的全市域、全體系、全要素的名城保護體系,被世界遺產研究專家評價“構建了一套完善的文化遺產保護體系”。

陳君錕在創作中。記者 鄒家驊 攝

陳君錕在創作中。記者 鄒家驊 攝

創作心語

以藝載道守匠心

期待非遺再逢春

陳君錕,出生于軟木畫發源地——晉安區新店鎮西園村,是軟木畫項目省級代表性傳承人、福建省工藝美術名人、國家二級技師。

陳君錕跟隨國家級代表性傳承人吳學寶學習設計、布景及雕刻技藝,作品多次在全國性工藝美術展上取得優異成績,并被中國工藝美術館、海峽民間藝術館、福州市非遺展示館、福州數字中國會展中心等收藏。

2008年,軟木畫入圍第二批國家級非物質文化遺產名錄。此后,陳君錕投入更多精力為軟木畫的傳承奔走呼吁。

這次接到創作任務,陳君錕既高興又自豪。在他心中,能夠用畢生所學展示古厝往事,不僅是藝人的榮耀,更是軟木畫之幸,“希望作品的呈現,能讓前來參觀的群眾更感性地了解福州古厝的往事,也能欣賞軟木畫獨特的藝術魅力,讓非遺再逢春”。

半年多的創作歷程,是一次次對歷史的回眸;數月“朝夕相處”,刀下的古厝早已成為他的“朋友”。這些古厝的主人,大多是為國為民的先賢和英雄,他們的故事陳君錕耳熟能詳,但仍感受到英雄故事在心靈上所激發的“風暴”和民族自豪感。“習近平總書記為福州留下寶貴的文化遺產和精神財富,讓英雄的精神和優秀傳統文化代代相傳,我們有責任用藝術家的語言,把中國的優秀故事講述下去。”陳君錕說。(記者 朱榕 楊瑩)

福瑞龍拜年視頻

福瑞龍拜年視頻  晉安區全面啟動災后精細化市容整治

晉安區全面啟動災后精細化市容整治  火熱軍營 精彩人生

火熱軍營 精彩人生  石牌村開啟“以歌治村”新篇章

石牌村開啟“以歌治村”新篇章  福見 ·二十四節氣 雨水

福見 ·二十四節氣 雨水  《我是黨員,我在》

《我是黨員,我在》